Aveva fatto una promessa a se stesso, da quando era andato in pensione: doveva uscire di casa almeno una volta al giorno, ogni giorno. Era importante non saltarne nemmeno uno, o avrebbe fatto il doppio della fatica a ricominciare. Il rischio sarebbe stato arrendersi del tutto all’intontimento della poltrona, e lui questo proprio non lo voleva.

Le prime volte faceva solo brevi sortite al supermercato, quello sotto casa, per comprare cose che nemmeno gli servivano. Nei giorni seguenti aveva provato a cambiare strada, scegliendone una più lunga. Si era imposto di starsene seduto per un po’ su una panchina – una cosa che non faceva mai, e infatti aveva resistito solo per mezz’ora. Aveva provato davvero a godersi il sole sul viso, le strisce di ferro battuto dello schienale che gli irradiavano calore attraverso la schiena. Ma per tutto il tempo non aveva pensato ad altro che a trincerarsi di nuovo in casa, al riparo dagli sguardi, da tutta quella gente che pur così indaffarata di certo aveva il tempo di fare segrete considerazioni, vedendolo lì: un vecchio solo, seduto a una panchina, senza un bel niente da fare.

A cosa serviva un altro vecchio solo?

Col passare dei giorni aveva iniziato a guardare di sottecchi le vetrine dei caffè, sfidandosi a entrare.

Pensava fosse meglio evitare i locali troppo alla moda. Si sarebbe sentito fuori luogo, instabile su uno di quegli sgabelli trasparenti, a addentare un croissant di un colore che non riusciva a spiegarsi.

In centro c’era una vecchia caffetteria che aveva sempre ammirato senza mai entrarci, ma dalle vetrine gli sembrava che in posti come quelli ci fosse solo silenzio, e legno scricchiolante, e granelli di polvere sul velluto rosso delle poltroncine. Qualcuno scatarrava in un fazzoletto. Una pigra scrollata al giornale. I camerieri – tutti giovani con guanti bianchi – avevano l’aria ingrugnita, come obbligati al capezzale di un vecchio parente non molto largo di manica.

Una mattina raccolse le forze. Entrò in un bar a caso.

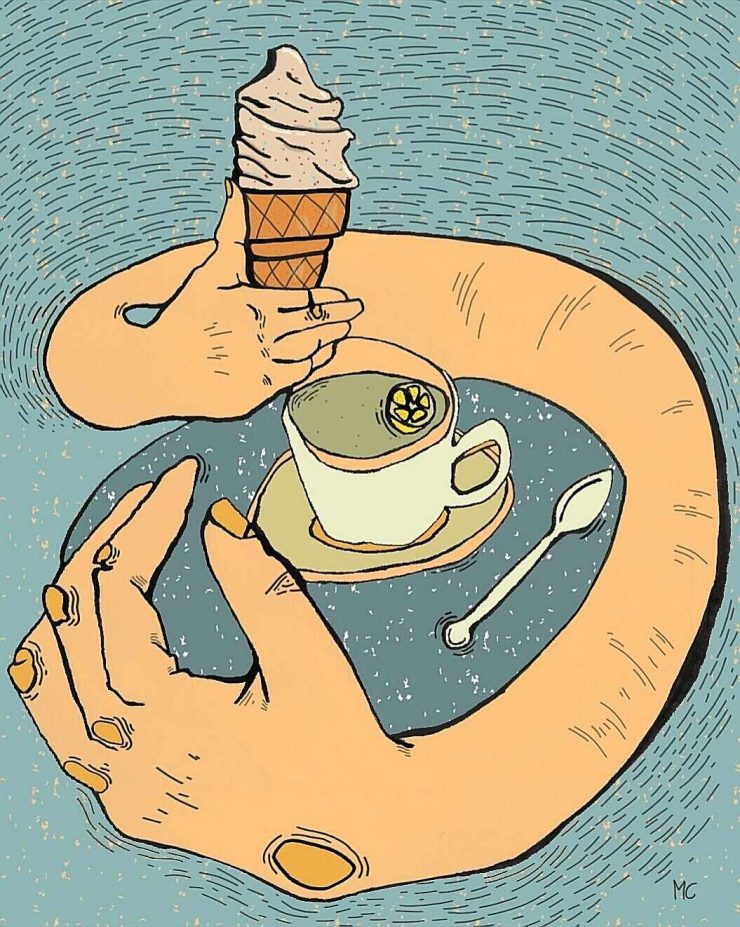

Non proprio a caso. L’aveva scelto perché gli era piaciuto il mosaico all’ingresso. Raffigurava un cavaliere medievale che galoppava incontro a un drago, che lo aspettava con le fauci spalancate. Solo che al posto della lancia, il cavaliere brandiva un enorme cucchiaio di gelato.

– Vorrei provare questo qui, – disse al ragazzo dietro al bancone, e gli indicò una varietà di tè sul menu. – Mi scusi, non so come si pronuncia.

– Tanto l’abbiamo finito.

Fu preso dal panico. Borbottò delle scuse, anche se non aveva nulla di cui scusarsi. Scelse il primo tè su cui gli caddero gli occhi, e andò a sedersi in fondo alla sala.

Il lavoro gli mancava moltissimo. Gli piaceva il suo ufficio – era un posto che conosceva –, ed era affezionato ai suoi colleghi. Erano persone che sapevano come stemperare la noia, e la fatica, e anche di loro sentiva molto la mancanza.

Non che non avessero i loro difetti.

Per esempio, al mattino, quando entrava e diceva loro buongiorno, non gli rispondevano mai subito. Prima finivano di dire quello che stavano dicendo, o di fare quello che stavano facendo, e solo più tardi davano segno di averlo notato, e lo salutavano. Lui avrebbe trovato più gentile che si interrompessero, che posassero le penne o una frase a metà, solo per un attimo, per rispondergli: – Buongiorno a te –. Avrebbe tanto desiderato che qualche volta gli avessero usato quella delicatezza. Allo stesso tempo si vergognava di quel desiderio. Che cosa pretendeva?

La cassiera del supermercato non ricambiava mai il suo saluto – non lo guardava nemmeno negli occhi – e, dio mio, se la cosa non gli spezzava il cuore ogni singola volta.

Tornò nel caffè col mosaico del cavaliere e del drago anche nei giorni seguenti, perché ora era un posto che conosceva. Ma non chiese più il tè della prima volta. Temeva di sentirsi dire ancora che non c’era.

Da piccolo c’era un gelataio di cui aveva paura. Non ricordava di aver mai provato tanto odio per qualcuno come per quell’uomo.

Lavorava nell’unico bar del paese in cui era nato. Facevano una stracciatella buonissima, e ci tornava ogni giorno dopo la scuola, insieme ai suoi compagni.

– E per te, signorina? – chiedeva il gelataio.

Ogni volta doveva far finta di non aver sentito, e rispondeva con la voce che gli tremava: – Un cono alla stracciatella.

– Con la panna, signorina?

Faceva sempre in modo di essere l’ultimo a ordinare: per nessun motivo avrebbe voluto che qualcun altro sentisse quell’uomo chiamarlo “signorina”, soprattutto non i suoi compagni.

Ancora oggi tremava di rabbia a quel ricordo così lontano.

Era sempre stato così? – si chiedeva, a volte. Come se lo sguardo di un estraneo potesse scorticarlo?

Dovevano esserci stati momenti – anni, – in cui non si era sentito in quel modo. Certamente sì.

Eppure non riusciva a ricordare quando. E quando ci riusciva, non si riconosceva. Ripensava a quel vecchio se stesso più forte e sicuro come al personaggio di un libro che gli era piaciuto da ragazzo.

Zuccherava il tè guardando la gente dalla vetrina, e ricordava un sabato pomeriggio, la folla di una via pedonale, file di negozi.

Avrà avuto quarant’anni e camminava all’ombra, con lo sguardo basso, finché non si era accorto di una ragazza seduta a una panchina.

Era stato solo un attimo.

La ragazza si era sfilata un sandalo, se l’era avvicinato al viso per annusarlo – un’espressione pensierosa –, poi si era infilata di nuovo il sandalo. Come nulla fosse, come nel salotto di casa sua.

Pensò che avrebbe potuto innamorarsi subito, senza rimedio, di quella ragazza. Soltanto per quel gesto.

Ora pensava che avrebbe potuto avere molto di più.

Erano così tante le cose che aveva desiderato senza ottenerle.

Ora pensava che forse sarebbero potute essere sue, se solo avesse avuto il coraggio di chiederle. O di chiederle a voce più alta. O di chiederle un’altra volta.

Un racconto di Raffaele Cataldo

Illustrazione di Maria Caruso

Un racconto che mi ha scaldato il cuore, molto bello. Grazie.

Grazie mille a te, Francesca. Mi fa davvero piacere!

Presto mi troverò esattamente nelle condizioni descritte che tu con chiaroveggenza narrativa hai già preconizzato. Illuminante.