La seconda settimana è la migliore.

Con il pollice e il medio fa leva sulla pelle intorno – la stira più che può – mentre con l’indice cerca il punto più fragile. Di solito si tratta di una punta acuminata o del lembo più lontano, e una volta trovato l’indice gratta due volte piano e una veloce fino a che non esce una goccia calda.

Togliersela è parte del suo tempo, ed è una faccenda privata. Lo fa la sera, in bagno mentre si lava i denti, così che sua madre non possa infastidirla curiosando. Quello che fa con tanta attenzione è un tabù, e sua madre le dice sempre che una bambina piena di cicatrici è una bambina brutta. Però a lei piace, e mentre si concentra stirando la pelle del polpaccio le viene in mente che macchierà il pigiama e che se ne accorgerà soltanto la donna delle pulizie.

Di là sua madre parla al telefono. La sente benissimo dire mi manchi, torna presto che Greta non ti vede da molto e anche io. Nell’udirla ha un moto di ripensamento che però viene subito spazzato via dalla certezza di aver individuato il punto debole, quello che verrà via per primo. Cerca di fare più veloce che può – sono le nove e cinquanta e lei deve essere a letto entro le dieci – e appena sente di aver sollevato il primo millimetro sputa il rimasuglio del dentifricio nel lavandino e si asciuga la bocca.

Con un sorriso esce dal bagno e dice alla madre che sta andando a dormire. Buonanotte, le fa la donna scostando il telefono dalla bocca, e sogni d’oro.

Fra le coperte l’indice si impunta su quanto iniziato in bagno. È una ricerca accurata e minuziosa, che segue un ritmo innato che non ricorda quando ha creato. Sa solo che è due volte piano e una forte, e avanti così fino alla fine. Le ferite – come se le fa, quando e dove – non le ricorda. Ciò che le preme è il decorso, la possibile riapertura, la certezza di un tempo immutabile durante il quale lei sola è la padrona del loro destino.

Non piange mai. Ricorda suo cugino Davide frignare quando si era rotto un braccio, l’osso che aveva bucato la carne e i suoi zii chiamare un’ambulanza e urlare che dovevano fare presto, che il loro bambino si era fatto male e dovevano correre perché era grave, gravissimo. Ricorda di aver provato invidia, un’invidia nera e fitta come rovi, al pensiero di come sarebbe mutata in crosta quella ferita.

Nel buio, quella sera, prende sonno senza nemmeno aver sentito la prima goccia uscire e infrangersi sul polpastrello.

La madre l’ha scoperta mentre la stava portando a danza. Ha visto la calza macchiata di rosso sul polpaccio e ha inchiodato scordandosi di mettere le quattro frecce.

Stupida, dice, quante volte te lo devo dire che non si gratta via? Deve guarire da sola, sennò ti resta la cicatrice.

Lei non dice niente, aspetta che la sfuriata passi e finisca altrove, dove in futuro potrà ricordarla con una risata parlandone alle amiche proprio come ora sua madre fa con le sue.

E non dici niente, insiste la donna, guarda che schifo.

La costringe a sfilare le calze, poi prende un fazzoletto dalla borsa e con foga le asciuga il sangue. Lei nel frattempo guarda fuori dal finestrino cercando di non porre troppa attenzione alla scena. Un formicolio le scuote la gola e gli occhi, e una promessa inaudita e irragionevole le germoglia in testa: mai più.

Lui torna tre giorni dopo. Prima saluta la moglie, la porta in camera e chiude a chiave. Li sente ridere attraverso le pareti, e con una certa intensità torna a studiare gli etruschi e le loro tombe. Con gli occhi al libro fa scivolare le dita verso il polpaccio, su cui è maleducatamente seduta. Si trastulla con la promessa, e intanto si accorge del silenzio diffuso in tutta la casa.

Suo padre entra in camera quando le manca una pagina di divisioni per finire i compiti. Lui odora di strano, del suo solito profumo ma anche di plastica, e ha il fiato grosso.

Ciao, le dice, non vieni a salutarmi?

Lei sventaglia una mano sopra la testa come per dire che ha ancora da fare, e lui paziente si mette alla finestra. Lei, notando i suoi sguardi, con l’indice rimesta la crosta scoprendone la fragilità e sentendola pulsare rapida sotto il dito.

Non sa resistergli, e trattenendo il fiato lascia che l’unghia vada a fondo e distrugga le cellule macilente e rossastre che cerotti e tanta acqua ossigenata hanno rimesso insieme. Le esce una piccola smorfia.

Il padre le va vicino e si inginocchia. La guarda, ma lei lo evita mentre si porta il dito sporco davanti alla bocca. Non l’ha mai fatto davanti a qualcuno. Apre le labbra; prima tocca il dito con la punta della lingua e poi vi chiude intorno le pareti mollicce. Il sangue è caldo e ferroso, non salato come le croste.

Il padre non si muove e lei raccoglie un altro po’ di sangue sul dito. Glielo porge. Lui tergiversa un po’, poi si avvicina ancora e guardandola dà un minuscolo bacio alla punta del dito, e muovendo appena la testa struscia le labbra contro il sangue.

Poi si tira su, si slaccia la manica destra della camicia e la arrotola fino al gomito. Dà una controllata all’avambraccio, individua il punto e glielo mostra.

C’ho messo tre anni per lasciarla stare.

Le sorride, lei ricambia, e quasi subito notano la donna che li fissa sulla porta e che se ne va senza parlare.

A cena, quella sera, moglie e marito litigheranno, ma Greta andrà a letto serena e dormirà con le labbra leggermente dischiuse.

Un racconto di Riccardo Meozzi

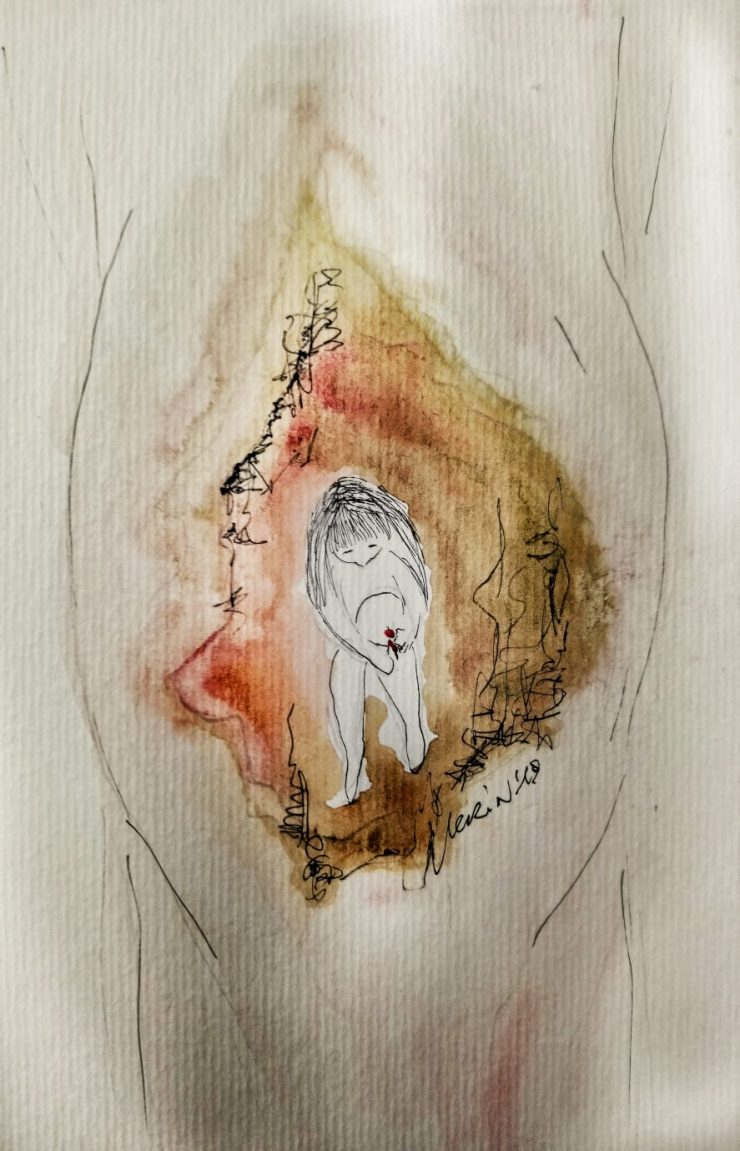

Illustrazione di Verin

2 thoughts on “Non mettere il dito”